D'après vous quelles sont les causes principales du décrochage scolaire ? ( En situation ordinaire )

https://digistorm.app/p/4884933

code participant : 4884933

Cause les plus fréquentes du décrochage scolaire à HAITI

Le décrochage scolaire est un problème majeur en Haïti, avec des taux d'abandon alarmants tout au long du cycle d'enseignement fondamental. Voici les principales causes identifiées. Source : UNESCO

Pauvreté et coûts élevés de l'éducation

Le coût moyen annuel de scolarisation varie entre 60 000 et 125 000 gourdes (environ 500 à 1000 USD) à Port-au-Prince, financé intégralement par les parents

Redoublements fréquents

Les redoublements, souvent liés aux difficultés financières des familles, sont une cause majeure d'abandon scolaire

Violences à l'école

La violence verbale, physique et sexuelle à l'encontre des élèves est un problème récurrent, affectant leur rendement et les poussant à l'abandon

Instabilité politique et catastrophes naturelles

Les crises politiques, conflits armés et catastrophes naturelles perturbent l'accès à l'éducation en fermant les écoles et déplaçant les enseignants.

Attention : Vous êtes des héros !

Malgré ces défis majeurs, des initiatives gouvernementales et d'ONG visent à améliorer la situation, notamment en renforçant la gouvernance scolaire, la formation des acteurs éducatifs et l'implication des parents

Comprendre le décrochage scolaire⚓

Distinguer le décrochage scolaire de l'échec scolaire : le décrochage concerne le rapport de l'individu à l'institution scolaire, pas seulement les difficultés d'apprentissage.

Exemple : Un élève peut avoir de bonnes notes mais décrocher à cause d'un environnement familial difficile.

Solution : Mettre en place un suivi personnalisé pour identifier les causes profondes du décrochage au-delà des résultats scolaires.

Indicateur de mesure du décrochage scolaire

Identifier les différents indicateurs de mesure du décrochage (flux annuel de sortants, nombre de jeunes sans qualification, etc.).

Le tableau ci-dessous reprend une liste d'indicateurs qui permettent de faire le point sur la situation.

Les indicateurs peuvent être ajustés ou complétés en fonction des spécificités locales et des données disponibles en Haïti.

Indicateur | Description | Source de données | Fréquence de collecte |

Flux annuel de sortants | Nombre d'élèves qui quittent l'école avant la fin de l'année scolaire. | Écoles, Ministère de l'Éducation | Annuel |

Nombre de jeunes sans qualification | Nombre de jeunes (16-24 ans) sans diplôme ou qualification. | Enquêtes auprès des ménages, Recensements | Biennale |

Taux de rétention scolaire | Pourcentage d'élèves qui restent dans le système scolaire d'une année à l'autre. | Écoles, Ministère de l'Éducation | Annuel |

Taux de diplomation | Pourcentage d'élèves qui obtiennent un diplôme à la fin de leur cycle d'études. | Écoles, Ministère de l'Éducation | Annuel |

Taux d'abandon scolaire | Pourcentage d'élèves qui abandonnent l'école avant la fin de l'année scolaire. | Écoles, Enquêtes auprès des ménages | Annuel |

Raisons de l'abandon scolaire | Motifs pour lesquels les élèves quittent l'école (économiques, sociales, académiques, etc.). | Enquêtes qualitatives, entretiens | Biennale |

Participation aux activités parascolaires | Pourcentage d'élèves participant à des activités extrascolaires (clubs, sports, etc.). | Écoles, Enquêtes auprès des élèves | Semestrielle |

Soutien familial | Niveau de soutien et d'implication des familles dans l'éducation des enfants. | Enquêtes auprès des familles | Biennale |

Accès aux ressources éducatives | Disponibilité et accès à des ressources éducatives (bibliothèques, internet, matériel pédagogique). | Enquêtes auprès des écoles, Observations | Annuel |

Conditions d'enseignement | Qualité des infrastructures scolaires et des conditions de travail des enseignants. | Inspections scolaires, Rapports | Annuel |

Reconnaître le décrochage

Reconnaître le décrochage comme un processus progressif, avec des signaux faibles à repérer tôt (absentéisme, décrochage cognitif, etc.).

Facteurs de risque et causes⚓

Prendre en compte les facteurs de risque internes (difficultés d'apprentissage, estime de soi, etc.) et externes (environnement familial, social, etc.).

Exemple : Troubles d'apprentissage, faible estime de soi, problèmes familiaux, difficultés financières, etc.

Solution : Évaluer la situation globale de l'élève et proposer un accompagnement adapté (soutien scolaire, aide psychologique, aides sociales, etc.)

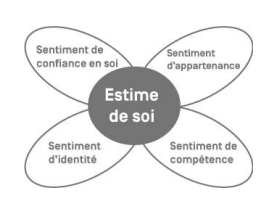

L 'estime de soi

L’estime de soi est un des piliers de l’inclusion scolaire. Quand les élèves ne se sentent pas bien, ils ne peuvent pas bien se comporter. Quand on a des difficultés et des adaptations spécifiques, comment vivre sa place dans le groupe lors de situations d’apprentissage ?

Mettre l’élève en situation de réussite (sentiment de compétence)

On travaille sur le regard de l’élève sur lui-même et sur son attitude face à la tâche, mais aussi sur le regard de ses camarades.

On cherchera de manière systématique à mettre l’accent sur ce que l’élève sait et sur ses compétences, plutôt que sur ses manques ou difficultés… voire à ne pointer que les réussites.

On pourra proposer à l’élève un travail adapté à son champ de compétence, ou à ses centres d’intérêts, ou dans ses champs de réussites reconnus. Le « plus » : faire travailler la classe entière sur un sujet que cet élève maîtrise, et le nommer « expert » ou « aide de l’enseignant » sur ces temps d’apprentissage (on fait attention de l’aider à tenir ce rôle avec brio si besoin).

Dès qu’il en est capable, on l’aide aussi à sortir de sa zone de confort : à prendre le risque de ne pas savoir et d’essayer, afin de lui permettre de se sentir capable d’avancer. Dans ce cas on veille à lui accorder une aide adaptée pour limiter les angoisses liées à la peur d’apprendre

Lorsque l’on souhaite qu’il travaille sur le même support que le reste de la classe, on pourra adapter celui-ci en allégeant la quantité de travail (proposer de faire un exercice sur deux sur un fichier, ou la moitié des items de chaque exercice), ou en simplifiant les données, ou en simplifiant les consignes.

Encourager l’élève, pointer ses réussites (sentiment de confiance en soi)

On travaille sur le regard de l’élève, cette fois en cherchant à l’aider à se construire une « mémoire » de réussite, base de la construction de la confiance en soi.

Pour aider l’élève à gagner en confiance il est fréquent de chercher à le complimenter, et ce d’autant plus s’il peine à trouver une place dans le groupe.

Or le compliment peut être stressant ou amener l’idée d’un jugement, d’une évaluation, et ce quelle que soit l’intention de l’enseignant.

Il est essentiel d’y associer le descriptif : les compliments sans descriptif associé peuvent, de façon paradoxale, menacer les élèves fragiles, par exemple si leurs réussites sont peu fréquentes (« je ne pourrai pas le refaire »), ou lorsqu’ils ont une estime d’eux-mêmes en berne (« mon professeur n’a pas vu qu’en fait je suis nul(le) »).

En utilisant le descriptif on offre aux élèves peu sûrs d’eux des photographies très précises de leurs efforts et de leurs réussites. On leur permet ainsi d’amasser une banque d’outils afin de construire leur confiance en eux-mêmes. Cette façon de procéder permet aussi de réévoquer plus facilement ces réussites

Exemple : La description peut se faire à propos de différents éléments :

description sur le temps de travail (« voici plus de 15 minutes que tu travailles ») ;

description du travail fait (« tu as fait quatre exercices de géométrie », « plus de la moitié de la fiche ») ;

description de l’effet sur les autres (« tes camarades sont heureux de travailler dans le calme », « je vois Adèle toute contente parce que tu lui as prêté ta gomme ») ;

description de l’effort (« tu t’obliges à lever la main », « tu fais attention à utiliser la règle », « tu te concentres depuis dix minutes ») ;

description du progrès (« tu ne savais pas écrire ce mot et désormais tu ne te trompes plus », « tu as essayé de faire une multiplication à deux chiffres depuis plusieurs semaines et voilà le résultat ») ;

description du positif (« tu as réussi à faire cette opération jusque-là sans faute », « tu as su suivre le rang même si tu étais très énervé »).

Pour certains élèves, la description seule suffit (sans compliment) et ouvre la porte au dialogue.

Il est capital, une fois la description positive faite, de résister à la tentation du « mais » ou de toute évocation d’un comportement moins « en règle ». On décrit uniquement le comportement positif, sous peine d’annuler les points d’appuis et le crédit que l’on cherche à construire.

De la même façon il est important d’éviter de comparer les élèves, y compris pour mettre en valeur l’élève pour lequel on souhaite rehausser l’estime de lui-même, sous peine d’ouvrir la porte à des inquiétudes de type « et si les autres progressent ensuite plus vite que moi, alors je serai nul » et à entrer par ailleurs dans une logique de compétition contre-productive.

Enfin, ne pas hésiter à accepter les auto-évaluations (au moins comme point de départ) voire à les provoquer (« et toi, que penses-tu de…, qu’est-ce qui va t’aider à… », « que penses-tu avoir réussi à faire dans cet exercice », « parle-moi de ce que tu as écrit »), si l’élève en est capable.

Mettre l’élève en situation d’avoir une utilité sociale (sentiment d’identité)

On travaille, outre le regard de l’élève concerné, celui des pairs et l’attitude de ces derniers face à l’élève, mais aussi la place de l’élève en tant que tel au sein du collectif

De nouveau, nommer l’élève « expert » sur tel sujet ou matière qu’il maîtrise parfaitement ou pour lequel il manifeste un fort intérêt peut s’avérer judicieux, surtout si le reste du groupe tire une plus-value de ce rôle.

Proposer un travail spécifique

Proposer un travail spécifique qui sera ensuite « offert » aux autres. Par exemple, un élève en difficulté pour écrire à la main va taper à l’ordinateur le texte de la poésie, puis en faire le nombre de photocopies correspondant au nombre d’élèves de la classe et le leur distribuer.

Ainsi, ce jour-là, la poésie ne se recopie pas, et le temps gagné grâce à cet élève est offert à l’ensemble du groupe (temps de sport, d’activités personnelles, de lecture offerte en plus…).

Il va sans dire que cette adaptation est d’autant plus intéressante s’il est de toute façon nécessaire pour l’élève de recopier le texte à l’ordinateur (parce que cela le calme après un temps d’effort, parce qu’il a des difficultés graphiques…)

Travail spécifique de réparation, décoration, amélioration (seul ou en binôme).

Les élèves à besoins particuliers présents dans la classe effectuent peut-être déjà ce type de travaux, et le questionnement se fera alors sur la manière de le présenter au groupe : l’utilité sociale doit être décrite, soulignée et félicitée.

Inscriptions à des métiers de classe

(quitte à ce que l’élève les fasse avec une aide ou avec un binôme) et valorisation des services ainsi rendus.

Inciter l’élève à devenir responsable d’installation

,avec un camarade de son choix : le binôme est dans ce cas le premier à entrer en classe (et occupe donc la première place dans le rang), afin d’effectuer de menues tâches prédéterminées d’installation.

Cahier de responsabilité

: ce cahier est la trace écrite de tout ce que l’élève effectue et qui rend service à la collectivité.

Il convient de le tenir à jour, bien sûr, mais aussi d’en faire régulièrement le bilan, avec l’intéressé et éventuellement avec l’ensemble du groupe, afin de redécrire les tâches effectuées et d’y apposer des félicitations officielles (cachet de l’école, signature de la directrice/du directeur, diplôme…).

Pour permettre de travailler sur l’estime de soi, les propositions sont liées à la façon dont l’enseignant va les « mettre en scène » : il est fort probable que les élèves effectuent déjà des activités spécifiques, et dans ce cas le travail va d’abord consister à voir s’il est possible, avec quelques modifications, d’en faire des moments qui offriront à l’élève concerné une utilité sociale visible.

Ce type de travail est d’autant plus judicieux que quelques autres élèves dans la classe l’effectuent également.

Travailler l’estime de soi à partir du groupe (sentiment d’appartenance)

On part des qualités du groupe et on mène des actions collectives d’utilité sociale, dans lesquelles on veille à inclure l’élève à besoin éducatif particulier.

Dans le cas d’élèves dont les difficultés perturbent le groupe, l’estime de soi semble parfois difficile à mettre en avant. Cependant il est possible de travailler avec la classe à ce que les moments de gestion des débordements apportent finalement un gain au collectif (y compris à l’élève concerné) : on construit avec le groupe les outils d’une autonomie collective (qui servira lorsque l’attention de l’enseignant devra se concentrer sur l’élève en difficulté). Puis, à chaque fois que ces outils sont utilisés, le groupe obtient un gain (l’élève en question compris).

Certaines situations sont donc pensées uniquement pour un élève mais ensuite menées avec tous. Le fait que l’adaptation englobe l’ensemble du groupe offre plusieurs avantages : c’est plus facile à gérer pour l’enseignant, cela participe de l’inclusion, et cela renforce le sentiment d’appartenance au groupe

Pour conclure

Pour plus de cohérence et d’efficacité, l’ensemble des adultes concernés devrait être associé à la démarche et aux actions, dès que possible. Enfin, chacun des professionnels intervenant auprès de l’élève doit veiller à ne pas sousestimer l’impact d’attitudes ou de ressentis face à un élève particulier. Les élèves agissent par mimétisme et adoptent volontiers les attitudes de bienveillance ou d’aide qu’ils ont en modèle, surtout quand c’est leur enseignant qui offre l’exemple.

Complément : Pour aller plus loin

Aucun facteur n'est déterminant à lui seul, c'est la combinaison qui compte.

Éviter les représentations caricaturales et les corrélations abusives.

Considérer la souffrance et le mal-être comme des composantes du processus.

Prévention et intervention⚓

Mettre en place des actions de prévention pour encourager la persévérance scolaire.

Exemple : Ateliers de renforcement de la motivation, de gestion du stress, de méthodes de travail.

Solution : Mettre en place un programme de prévention dès le primaire/collège.

WEBINAIRE CANOTECH :

Émotions et gestion du stress : pratiques pour un climat de classe apaisé

Mercredi 26 juin 2024 – 14h00 * (heure de Paris )

Inscription jusqu'au 25/06/2024

Le développement des compétences psychosociales (émotionnelles, sociales et cognitives) est un atout pour l'amélioration du climat de classe. Ce webinaire propose des ressources, des pratiques et des pistes pour contribuer au bien-être des élèves et agir sur le climat de classe.

Durée

90 minutes

Objectifs

Identifier les enjeux des compétences psychosociales (CPS).

Situer ses pratiques de classe sous l’angle des CPS.

Mobiliser des outils et des pratiques autour du bien-être et de la gestion du stress.

Contenu

Éclairages théoriques relatifs aux compétences psychosociales (cognitives, sociales et émotionnelles).

Réflexions et échanges autour des expériences de chacun.

Découverte d'outils et de pratiques autour du bien-être et de la gestion du stress pour créer un climat de classe apaisé et favoriser les apprentissages.

Intervenir auprès des élèves à risque de décrochage avec des stratégies adaptées.

Exemple : Absentéisme répété, décrochage cognitif, comportements perturbateurs.

Solution : Équipe pluridisciplinaire dédiée pour un suivi rapproché et personnalisé.

Favoriser le raccrochage et l'accès à la qualification pour les décrocheurs.

Travaux en petits groupes

Projets dédiés ou spécifique

Confié des petites responsabilités

Mise en place des opens badges ( expérimentation de certification par OB sur l'université de Lille ) Perrine de Coëtlogon, Coordinatrice française du projet EBSI-VECTOR, Point de contact national français de l’EBSI

Adopter une approche intégrée tout au long du parcours scolaire.

Activité varié et de courte durée

Jeux

Club

Un corps à corps exigeant

Impliquer tous les acteurs (école, famille, collectivités, etc.) dans une stratégie coordonnée.

L'accrochage scolaire nécessite un engagement personnel fort des enseignants et de l'équipe éducative

Établir une relation de confiance avec l'élève

Adopter une posture d'écoute, de bienveillance et d'exigence

Valoriser les progrès et les réussir, même modestes

Impliquer les élèves dans les apprentissages et la vie de la classe

Importance de la cohérence des équipes et de l'établissement

Cohésion et continuité des pratiques entre enseignants

Projet d'établissement partagé autour de valeurs communes

Coopération entre tous les personnels pour un suivi individualisé

Rôle clé du chef d'établissement et de l'équipe de direction

Impulser une dynamique de projet et fédérer les équipes

Valoriser et soutenir les initiatives des enseignants

Organiser les temps de concertation et de régulation

Évolution du système éducatif⚓

Considérer le décrochage comme un symptôme interrogeant le fonctionnement du système éducatif.

Repenser la forme scolaire traditionnelle pour mieux inclure tous les élèves.

Exemple : Enseignement trop théorique, approche unique, manque de différenciation pédagogique.

Solution : Développer des modalités d'apprentissage alternatives (numérique, par projets, en équipe, etc.)

Favoriser des modalités d'enseignement et d'apprentissage alternatives et innovantes.

Renforcer l'accompagnement et le suivi personnalisé des élèves.

Renforcer l'accompagnement des élèves :

Exemple : Manque de soutien, de suivi individualisé, d'écoute des difficultés.

Solution : Avoir plus de personnels dédiés (conseillers d'orientation, assistants sociaux, psychologues, etc.)